Hintergrund

Wieso kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen?

von Kevin Hofer

20 Jahre, nachdem Brad Pitt seine Schergen angeblafft hat, nicht über den «Fight Club» zu reden, tun wir’s doch. Oder besser: Immer noch. Was sind die Themen, die David Finchers düstere Satire so brillant wie zeitlos machen?

Ein moderner Grossstädter, der alles besitzt. Scheinbar. Trotzdem leidet er an Schlafmangel. Seine Probleme entlädt er in einem von ihm gegründeten Untergrund-Kampfsportverein, aus dem sich eine nationale Bewegung entwickelt. Kurz darauf gar eine Terrorzelle, welche die vorherrschende Ordnung stürzen will. Das ist «Fight Club». Wir Zuschauer schauen fasziniert zu. Das findet auch Leser Retikulum.

Er bezeichnet das Werk Regisseur David Finchers, das auf den gleichnamigen Roman von Satire-Autor Chuck Palahniuk basiert, als «richtigen Männerfilm für einen geilen Abend, der nichts für zarte Ladies ist». Dem möchte ich widersprechen. Wenigstens teilweise. Der Film zeigt Gewalt. Viel sogar. Aber er glorifiziert sie nicht. Und schon gar nicht Anti-Feminismus.

Worum geht’s also wirklich? «Fight Club» ist eine düstere Satire. Eigentlich. Gerade noch so. Der Film könnte aber genauso gut die Studie eines niederen, gewalttätigen und selbstzerstörerischen Triebs sein. Ein Trieb, der von einem Zorn angefacht wird, den viele von uns heute erwachsenen Zuschauern während unseren Teenager-Jahren anno 1999 verdammt gut haben nachfühlen können. Dieser Zorn ist nicht nur erschreckend – er ist eben auch faszinierend.

Bevor du weiter liest: Ja, es wird schonungslos gespoilert.

Was mich an «Fight Club» am meisten fasziniert, ist das beschriebene Weltbild einer Gesellschaft, die sich reich arbeitet, um glücklich zu sein. Ein Weltbild, das im Laufe des Films in seine Einzelteile zerlegt wird. Durch Zorn. Bis es soweit ist, greift der Film provokative, aber nie belanglose Themen wie Faschismus als Reaktion auf Feminismus, Konsumismus oder das überzivilisierte Leben auf.

Zu sehen ist das am von Edward Norton gespielten Erzähler, der in Sekundärliteratur und Rezensionen «Jack» genannt wird. Das kommt aus dem Roman. Dort zitiert der Erzähler immer wieder Passagen aus einer Zeitschrift: «Ich bin Jacks Medulla oblongata» oder «Ich bin Jacks vergeudetes Leben» oder «Ich bin Jacks vollkommenes Defizit an Überraschung». Und so weiter.

Jack ist Geschäftsmann. Ein Versicherungsvertreter, der scheinbar alles besitzt. Trotzdem kann er keine Ruhe finden. Auch nicht nachts. Als Erzähler beschreibt er, wie der Schlafmangel Ausdruck einer Rastlosigkeit ist, die von seiner Suche nach etwas herrührt, was dem Sinn des Lebens am nächsten kommt. Bezeichnend: Er sammelt Ikea-Möbelstücke, über die er sich definiert. Eben. Die Gesellschaft, die sich reich arbeitet, um glücklich zu sein.

Ich fühle mich ertappt. Meine Wohnung ist vollgestopft mit Sachen, die ich eigentlich nicht wirklich brauche. Trotzdem habe ich sie gekauft. Aber wieso? Eine Frage, mit der sich Kollege Kevin auch schon auseinandergesetzt hat.

Darin erwähnt Kevin Hedonismus. Also Käufe, die «kurzfristig Emotionen verstärken, schwächen oder aufrechterhalten. Emotionen wie Freude oder Befriedigung». Das trifft in Jacks Fall voll zu: Er misst seinen Wert an den Dingen, die er besitzt. Ein teures Design-Sofa zum Beispiel. Sein materieller Wert symbolisiert nicht nur Wohlstand, sondern zeugt auch von Geschmack. Das Problem: Das positive Gefühl beim Kauf des Sofas hält bloss kurz an. Um es aufrecht zu erhalten, muss mehr Ware her. Ein Teufelskreis.

Ob ich es Jack nach tue? Vielleicht. Hoffentlich nicht. Bevor ich mich mit meinem eigenen Konsumverhalten auseinandersetzen kann, wirft mir «Fight Club» bereits den nächsten Brocken an den Kopf, über den ich brüten kann: Feminismus.

In einer Selbsthilfegruppe für Hodenkrebserkrankte sucht Jack Trost. Nicht, dass er Hodenkrebs hätte – das gibt er nur vor – aber umgeben zu sein von der Misere der Anderen gibt ihm ein erhabenes Gefühl. Seine eigene Worte, übrigens.

In einer dieser Szenen befindet sich Jack in inniger Umarmung mit Robert «Bob» Paulson (Meat Loaf). Bob wurden die Hoden entfernt. Die anschliessende hormonelle Behandlung haben ihm Frauenbrüste wachsen und sich von seiner Familie entfremden lassen, wodurch Bob vereinsamt ist. «Wir sind immer noch Männer», haucht er Jack weinerlich ins Ohr. Jedenfalls, wenn wir der Darstellung Jacks glauben. Schliesslich ist er der Erzähler. Könnte ja sein, dass Bob gar nicht so weinerlich ist.

Aber so, wie wir Zuschauer die Szene erzählt kriegen, ist klar: In Jacks Welt ist Feminismus etwas, wovor richtige Männer Angst haben müssen. Die Entfernung der Hoden ein Sinnbild der entrissenen Männlichkeit. Und die einige Szenen später auftauchende Marla Singer (Helena Bonham Carter) – ein weiblicher, aber starker Charakter – erklärt Jack prompt zum Staatsfeind Nr. 1.

Zugegeben: Jack erklärt es uns Zuschauern anders. Sein Hass auf Marla rührt hauptsächlich daher, dass sie die Selbsthilfegruppen nur deswegen besucht, um sich selber besser zu fühlen. Genauso wie er selbst. Sie ist der Spiegel, den er sich nicht vorhalten möchte. Trotzdem. Es ist ausgerechnet eine selbstbewusste Frau, die sich viel männlicher gibt, als er selbst vermutlich je war, die eine beinah irrationale Wut in ihm schürt.

Das kann kein Zufall sein.

Dann tritt Tyler Durden (Brad Pitt) auf. Tyler, der alles ist, was Jack je sein wollte. Furchtlos. Selbstbewusst. Charismatisch. Er verkauft Seife für 20 Dollar das Stück und wohnt in einer völlig verwahrlosten Villa, wo es kein Kabelfernsehen gibt und wo Strom bei Regen abgeschaltet werden muss.

Was wir Zuschauer erst am Schluss erfahren: Tyler Durden ist Jacks zweite Persönlichkeit. Sein innerer Zorn. Jacks Verstand hat Tyler bloss deswegen erschaffen, damit Jack all das tun oder denken kann, was er sich nie zu tun oder denken wagen würde. So hat Tyler im Gegensatz zu Jack kaum Besitztümer, aber ist genau deswegen frei. «Die Dinge, die du besitzt, besitzen am Ende dich», sagt Tyler nach etwa 30 Filmminuten zu Jack.

Wieder muss ich über Hedonismus nachdenken. So, wie der Film es inszeniert – nur in der totalen Besitzlosigkeit sind wir frei –, wären wir wohl alle Hedonisten. Hier trägt der Film am dicksten mit seiner Gesellschaftskritik auf. Mir persönlich geht das viel zu weit. Aber es regt zum Nachdenken an. Das ist gut.

Dann ist da immer noch Jacks anti-feministische Haltung, die er an Tyler delegiert, weil er selbst nicht dazu stehen kann: «Wir sind eine Generation von Männern, die von Frauen erzogen worden sind», sagt er, als sich die beiden übers Heiraten unterhalten, «ich frage mich, ob eine andere Frau wirklich die Antwort ist.»

Im Fight Club, den Jack und sein imaginäres zweites Selbst gegründet haben, prügeln sich Männer aus allen sozialen Schichten.

Dabei wird der Fight Club – wie Filmkritiker Owen Butler in der Film Inquiry treffend beschreibt – als «toxische, maskulin-gesteuerte Reaktion auf den weinerlichen Mann gezeigt, dem der Feminismus ausgetrieben werden muss». Der Fight Club sei zudem «die Befriedigung des Bedürfnisses, gewalttätig und nihilistisch zu sein». Ein Bedürfnis, das «von einer Konsumgesellschaft verursacht wird, die zwar klug, aber auch selbstgefällig ist».

Für mich ist Butlers Analyse deswegen so treffend, weil sie wie die Faust aufs Auge zu folgendem Zitat Tyler Durdens passt:

Wir sind im Glauben aufgewachsen, eines Tages Millionäre, Filmgötter oder Rockstars zu sein. Aber das werden wir nicht. Eine Tatsache, die wir langsam begreifen. Und wir sind sehr, sehr angepisst.

So gesehen inszeniert Regisseur David Fincher den Fight Clubs als Sinnbild des Zorns einer rebellierenden Generation, die sich verloren glaubt. Verloren in ihrer Bedeutungslosigkeit. Denn genau das ist es, was Jack fürchtet, als er am Anfang des Films mit leerem Blick vor der Kopiermaschine seines Büros stehend aus Jean Baudrillards «Simulacra and Simulation» zitiert. Übrigens ein Buch, das für das im gleichen Jahr wie «Fight Club» erschienene «The Matrix» von grösster Bedeutung ist. Darüber habe ich mal geschrieben.

Bei Schlaflosigkeit ist nichts real. Alles ist weit weg. Wie eine Kopie einer Kopie einer Kopie einer Kopie.

Medienwissenschaftler Barry Vacker interpretiert in Jacks Aussage seinen Zorn über den Verlust von Authentizität und Individualität. Denn die Konsumgesellschaft tue nichts anderes, so Vacker, als ihre eigene Bedeutungslosigkeit in einem Schwall an Massenproduktion zu verbergen. Sinnbildlich dafür die Kopien der Kopien, die Jack macht. Mit seinem Starbucks-Kaffee auf der Kopiererabdeckung.

Wenn du mich fragst, dann ist der Fight Club nichts anderes als das Vehikel, mit dem die Mitglieder aus besagter Bedeutungslosigkeit herausfinden. Denn im Nervenkitzel – inmitten von Adrenalin, Blut und Schweiss – finden sie zu jener Authentizität zurück, die sie im Leben verloren zu haben glauben. Hier manifestiert sich ihr Zorn auf die Gesellschaft – auf die Menschen – in Form von Gewalt, Schlägen und Prügeleien.

Ich frage bei Allan Guggenbühl, Schweizer Psychologe und führender Experte für Jugendgewalt, nach. Laut ihm läge der Reiz von «Fight Club» für viele Zuschauer darin, dass mit der Gewalt unter Männern eine tabuisierte Form der Männlichkeit aufgegriffen wird, die in der Gesellschaft meistens totgeschwiegen würde. Etwa dann, wenn es um Hooligans in Schweizer Stadien oder sonstige Jugendgewalt ginge. Und über Tabus zu reden – das sei reizvoll.

Es sei aber nicht die Gewalt an sich, die fasziniere: Die Männer im Fight Club erschaffen sich, so Guggenbühl, eine alternative Form der Gesellschaft, wo Aggressionen erlaubt sind und Gewalt nicht trennt, sondern verbindet. Denn die Mitglieder schlagen und verprügeln sich, tragen sogar Verletzungen davon, gehören aber trotzdem – oder gerade deswegen – zusammen: ein faszinierendes, wenn auch nicht gutzuheissendes Paradoxon.

Aber hier hört Finchers Studie des Zorns noch nicht auf.

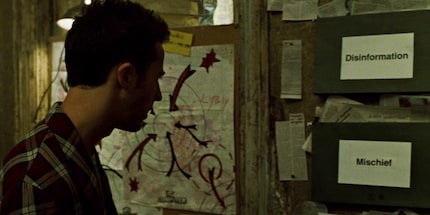

Project Mayhem – zu deutsch: Projekt Chaos – wird von Jack und seinem fingierten zweiten Ich gegründet und will die Zentralen aller Kreditkartenunternehmen in die Luft sprengen. So würden die Schulden der Menschen «auf Null» gesetzt. Ein Akt der Befreiung aus der materialistischen Konsumgesellschaft, die vom Leben auf Pump kontrolliert wird. Ein Neuanfang für alle. Eine zweite Chance.

Ich finde das ironisch.

Denn wenn es am Anfang Tyler ist, der Jack vor Besitz mahnt, der ihn zu kontrollieren droht, dann ist es jetzt sein Zorn, der Überhand nimmt. Weder Jack noch Tyler sehen das kommen. Aber Project Mayhem ist im Grunde nichts anderes als die überspitzte Form des Fight Clubs, der nicht mehr genügt, um Jacks und vor allem Tylers Bedürfnis nach Bedeutung zu befriedigen. Sogar bis zu dem Punkt, wo Tyler Durdens Worte zum ultimativen Stammtisch-Gerede verkommen, wo Voreingenommenheit und Phrasengedresche Gang und Gäbe sind.

Wir sind die Zweitgeborenen unserer Zeit. Ohne Zweck oder Platz. Wir haben keinen grossen Krieg. Keine grosse Depression. Unser Krieg ist ein spiritueller Krieg, und unsere Depression das Leben selbst.

Aber: Tyler trifft einen Nerv, auf den die Menschen reagieren. Nämlich dem zu folgen, der am lautesten gegen die vorherrschende, vermeintlich gescheiterte Ordnung bellt. Auch historisch gesehen. Zu Zeiten des zweiten Weltkriegs etwa, als Millionen Menschen einem Führer gefolgt sind. Nicht zuletzt deswegen wird der Faschismus häufig erwähnt, wenn von «Fight Club» die Rede ist. Roger Ebert, einer der bedeutendsten Filmkritiker der USA, hat den Film gar als «offenherzig faschistisch» bezeichnet.

Einige Parallelen sind tatsächlich da: Die Männer, die am Projekt teilnehmen, unterwerfen sich einer strengen Ordnung. An deren Spitze steht ein Führer – in «Fight Club» ist es Tyler Durden –, der mit voller Macht leitet, verehrt oder sogar verklärt wird. Das hat faschistische Züge. Auf beinahe rituelle Weise entsagen die Mitglieder ihrem Namen und damit ihrer Identität. Sie treten in die anonyme Masse, um Teil des grossen Ganzen zu werden.

Die Mitglieder als Befreier.

Eigentlich sind sie moderne Terroristen. Sie sind bereit, anderer Leben und ihr eigenes einem höheren Ziel zu opfern. Denn im Tod erhalten sie ihren Namen und ihre Identität zurück. Ein Ritual, das ihrer Existenz endlich jene Bedeutung gibt, die sie zuvor im Leben nie gefunden haben.

Ein Mitglied von Project Mayhem hat im Tod einen Namen. Sein Name ist Robert Paulson.

Das ist ihre Erlösung.

Worum geht’s also am Ende in «Fight Club»? Ist er wirklich bloss ein «richtiger Männerfilm für einen geilen Abend», der gewaltverherrlichend und anti-feministisch ist?

Meiner Meinung nach nicht. Er ist viel mehr als das. Für mich persönlich vor allem eine Studie des Zorns und seine toxische, destruktive Wirkung auf Menschen. Toxisch, weil sich Tyler Durdens Gedankengut wie ein Gift durch Jacks Denken ausbreitet und später gar zur nationalen Bewegung mutiert. Destruktiv, weil er ganze Existenzen vernichtet und zum Schluss selbst Wolkenkratzer zum Einsturz bringt.

Auch Regisseur Fincher grenzt sich von Tyler ab. So rein inszenatorisch. Denn wenn Jack realisiert, dass Tyler die zerstörerische Erweiterung seiner Selbst ist, dann ist das für uns Zuschauer so, als ob wir selber unseren inneren Tyler Durden gefunden hätten. Wo wir bis zu dem Punkt die Handlung gespannt verfolgt und insgeheim sogar gehofft haben, dass Tyler seinen Plan durchsetzen kann, wird uns dank Jacks Einsicht doch noch bewusst: Tyler ist böse. Genauso sein Zorn.

Zwar kriegt Jack sein Alter Ego Tyler durch einen Schuss in die eigene Backe aus dem Kopf, aber Project Mayhem ist nicht mehr aufzuhalten. Die Wolkenkratzer der Kreditkarten-Institute krachen im Feuer der Explosionen zusammen. Für uns Zuschauer ein Appell, eine Mahnung, unseren eigenen Tyler Durden – unseren Zorn – aufzuhalten, ehe es für uns ebenfalls zu spät ist.

Ich schreibe über Technik, als wäre sie Kino, und über Filme, als wären sie Realität. Zwischen Bits und Blockbustern suche ich die Geschichten, die Emotionen wecken, nicht nur Klicks. Und ja – manchmal höre ich Filmmusik lauter, als mir guttut.

Hier liest du eine subjektive Meinung der Redaktion. Sie entspricht nicht zwingend der Haltung des Unternehmens.

Alle anzeigen