Hintergrund

ETH-Professorin: «Mäuse machen kein Krafttraining»

von Patrick Bardelli

Sport kann unser Erbgut verändern - genauer gesagt, jene molekularen Markierungen, die Gene steuern. Fachleute wollen daran ablesen, welcher Sport wem am meisten nützt.

Zahlreiche Studien belegen: Wer Sport treibt, reduziert sein Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Arten von Krebs. Weil unser Körper auf das Leben als Jäger und Sammler ausgelegt ist, brauchen wir viel Bewegung – sonst werden wir krank. Bedeutet das im Umkehrschluss: Wer viel Sport treibt, bleibt in jedem Fall gesund? Nicht unbedingt. Denn nicht jeder Mensch profitiert in gleicher Art und Weise vom Training. Warum ist das so? Und: Was verändert sich eigentlich in unseren Zellen, wenn wir regelmässig in die Pedale treten, Gewichte stemmen oder unsere Laufrunde drehen?

Besonders der zweiten Frage widmen sich inzwischen viele Arbeitsgruppen. Zwar gibt es noch keine grossen Studien, die die konkreten Zusammenhänge aufdecken, aber spannende Beobachtungen: Ein Team um die Biologin Birgitte Regenberg von der Universität Kopenhagen nahm beispielsweise die Muskelzellen von 16 gesunden Männern zwischen 60 und 65 Jahren unter die Lupe. Die Hälfte der Probanden hatte zeit ihres Lebens viel Sport getrieben. Die Untersuchung ergab, dass sich das Erbgut der sportlichen Männer an mehr als 700 Stellen von dem der unsportlichen unterschied.

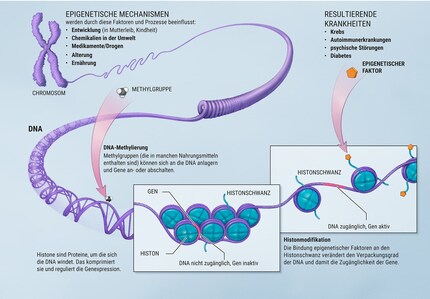

Dabei achteten die Forscher nicht auf die Buchstabenfolge des genetischen Codes, sondern auf kleine, chemische Veränderungen, die nachträglich daran stattgefunden hatten. Fachleute sprechen hierbei von epigenetischen Veränderungen. So können die DNA-Basen Adenin und Cytosin beispielsweise eine Methylgruppe tragen. Diese Anhängsel beeinflussen die Zugänglichkeit der DNA. Gene, die in bestimmten Regionen mit besonders vielen Methylgruppen dekoriert sind, können etwa in der Regel schlechter abgelesen werden.

Bei den sportlichen älteren Herren waren Gene, die für die Energiegewinnung, den Muskelaufbau oder den Schutz vor freien Radikalen gebraucht werden, weniger stark methyliert als bei den unsportlichen Probanden. Diese Gene werden bei ihnen folglich häufiger abgelesen und in die entsprechenden Proteine übersetzt, wie das Team um Regenberg feststellte.

Ob Gehirn-, Muskel- oder Leberzelle – im Prinzip enthält jede unserer Zellen dasselbe Erbgut. Welche Gene darin abgelesen werden und der Zelle ihr typisches Aussehen sowie ihre Funktion verleihen, bestimmt unter anderem die Epigenetik. Man kann sich das wie eine Art Textformatierung vorstellen: Anhand bestimmter Markierungen erkennt die Zelle, welche Stellen im Erbgut besonders wichtig sind.

Doch nicht nur die DNA selbst, auch die an sie gebundenen Proteine können epigenetisch verändert sein. Unser Erbgut liegt nämlich keineswegs nackt im Zellkern herum, sondern ist – ähnlich wie ein Faden auf einer Spule – um tönnchenförmige Proteinkomplexe, die Histone, gewickelt. Auch diese tragen an bestimmten Stellen Methyl- oder Azetylgruppen – oder eben nicht. Sind die Histone mit Azetylgruppen gespickt, lockert das die kompakte Wickelstruktur auf und die Gene können besser abgelesen werden (siehe Infografik «Eine Metaebene der Regulation»).

Auch kleine Erbgutschnipsel – micro-RNA genannt – können verändern, wie stark Gene genutzt werden. Wird ein Gen abgelesen, stellt die Zelle zuerst eine Kopie in Form von RNA her, die dann wiederum zum Beispiel als Vorlage für Proteine dient. Micro-RNAs können an diese Zwischenprodukte binden. Das kann dazu führen, dass das entsprechende Protein nicht mehr hergestellt wird – das Gen wird quasi stillgelegt. Manche micro-RNAs stabilisieren oder aktivieren hingegen ein bestimmtes Gen. Fachleute gehen davon aus, dass etwa 50 Prozent der Gene, die die Bauanleitung für ein bestimmtes Protein liefern, durch micro-RNAs reguliert werden.

Viele dieser epigenetischen Veränderungen finden bereits während der Embryonalentwicklung statt – sie sind weitgehend festgelegt. An anderen Stellen kann sich die epigenetische Signatur im Lauf des Lebens verändern. Wissenschaftler aus aller Welt versuchen herauszufinden, welche Veränderungen das sind und was sie im Einzelnen bewirken. «Das Forschungsgebiet ist noch relativ jung, aber der Kenntniszuwachs ist enorm», sagt Barbara Munz vom Universitätsklinikum Tübingen.

Mit ihrer Arbeitsgruppe untersucht die Biochemikerin, wie Muskelzellen auf körperliches Training reagieren. Die meisten bisherigen Studien – so auch die von Regenberg und ihren Kollegen – seien eher beschreibend, sagt Munz. Man schaue sich an, an welchen Stellen im Erbgut von Sport treibenden Personen epigenetische Veränderungen stattfinden. Weil viele der Untersuchungen sehr teuer und aufwändig sind, umfassen sie meist nur eine Hand voll Probanden. Zudem sei es oft schwierig, genügend Freiwillige zu finden, die die notwendigen Voraussetzungen erfüllten und über den Studienzeitraum hinweg am Ball blieben, erklärt Munz.

Was eine bestimmte Histonveränderung oder DNA-Methylierung tatsächlich bewirke, sei schwer herauszufinden, sagt die Biochemikerin. Das müsse man in Zellkulturexperimenten oder anhand von Tiermodellen untersuchen. Für manche Gene oder Signalwege haben Forscherteams das bereits getan. Doch eine Maus oder eine Ratte rennt ganz anders als ein Mensch. Und: Wie bringt man eine Zellkultur dazu, Sport zu treiben? Mit elektrischen Pulsen kann man zwar eine Kontraktion der Muskelzellen bewirken. Das bilde aber keineswegs die komplexen Vorgänge ab, den ein körperliches Training in unseren Muskeln auslöst, so Munz.

Einer der wichtigsten Effekte von regelmässigem Sport: Man baut Muskelmasse auf. Das lässt uns nicht nur besser aussehen, sondern kurbelt auch unseren Stoffwechsel an. Wir reagieren sensibler auf Insulin, jenes Hormon, das die Zuckeraufnahme in unsere Zellen steuert. Dieser Mechanismus ist bei Menschen mit Diabetes gestört.

«Das Tolle ist: Man kann auch mit Sport den Blutzuckerspiegel regulieren», sagt Pharmakologin Annette Schürmann. Darum rate sie Diabetikern stets dazu, ihre körperliche Aktivität zu steigern. Schürmann untersucht am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke, welche genetischen und epigenetischen Veränderungen zur Entstehung von Diabetes führen. Daraus wollen die Forscher neue Erkenntnisse zur Behandlung der Volkskrankheit schöpfen.

Das Training führt dazu, dass unsere Muskelzellen – unabhängig vom Insulinspiegel – mehr Glukose aufnehmen. Das liegt daran, dass sie mehr von einem bestimmten Transporterprotein in ihre Membran einbauen. Ein Team um Edward Ojuka von der University of Cape Town wollte herauszufinden, mit welchen epigenetischen Veränderungen das zusammenhängt. Dazu verordneten die Forscher Ratten ein Schwimmtraining und schauten sich einen DNA-Abschnitt an, der für die Herstellung des Transporters besonders wichtig ist. Bei den trainierten Ratten hatte sich hier tatsächlich etwas verändert: Ihre Histone trugen mehr Azetylgruppen. Darum wurde das Gen für den Glukosetransporter bei ihnen häufiger abgelesen.

Das Tolle ist: Man kann auch mit Sport den Blutzuckerspiegel regulieren.

Um Diabetes zu behandeln oder der Stoffwechselerkrankung vorzubeugen, müsse man aber auch langfristig seine Ernährung umstellen, so Schürmann. Übergewicht zählt zu den Hauptrisikofaktoren für Typ-2-Diabetes. Zwar kann Sport beim Abnehmen helfen. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass Bewegung unser Körpergewicht deutlich weniger beeinflusst als gedacht. Viel wichtiger ist offenbar, was und wie viel man isst. Ausserdem bewirkt auch die Ernährung epigenetische Veränderungen. Die gute Nachricht dabei: Man kann diese – zumindest teilweise – auch wieder rückgängig machen. Selbst wer sich jahrelang schlecht ernährt, etwa viel Fett und Kohlenhydrate zu sich nimmt, kann mit einer Ernährungsumstellung und Sport noch etwas tun, um den Diabetes aufzuhalten.

Andererseits weiss man inzwischen auch, dass nicht nur genetische, sondern auch epigenetische Merkmale weitervererbt werden können – an die nächste und vermutlich sogar die übernächste Generation. «Durch Sport und Ernährung verändert sich auch etwas in unseren Keimzellen», sagt Schürmann. Das sind jene Zellen, die wir in unseren Geschlechtsorganen herstellen, also Spermien und Eizellen. Experimente mit Mäusen haben beispielsweise gezeigt, dass der Nachwuchs von Tieren, die eine fettreiche Diät zu sich genommen haben, anfälliger für Übergewicht und Diabetes ist. Für viele Fachleute steht ausser Frage, dass epigenetische Veränderungen die Ursache sind.

Um herauszufinden, ob das bei Menschen ähnlich ist, untersuchte ein Team um die Diabetesforscherin Charlotte Ling von der schwedischen Universität Lund das Epigenom von 28 Männern im Durchschnittsalter von 37,5 Jahren. Alle Männer waren gesund, aber unsportlich. 15 Teilnehmer waren direkt mit jemandem verwandt, der an Typ-2-Diabetes litt. Bei ihnen fand das Team an Genen, die am Energie- und Insulinhaushalt beteiligt sind, zum Teil tatsächlich andere Methylierungsmuster vor. Doch nach einem sechsmonatigen Trainingsprogramm hatte sich daran einiges verändert.

Das ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass es sich auch im mittleren oder fortgeschrittenen Alter noch lohnt, mit Sport anzufangen. Dem stimmt Munz zu: «In jedem Alter sind positive Effekte erkennbar», sagt die Biochemikerin. Gerade für ältere Menschen sei es wichtig, dem Abbau der Muskulatur entgegenzuwirken. Nicht nur Ausdauersport, auch ein leichtes Krafttraining könne hier viel bewirken. Nach Möglichkeit solle man Kraft- und Ausdauertraining kombinieren – und sich mit seinem Arzt absprechen.

Wie viel Sport ist notwendig, um epigenetische Veränderungen beobachten zu können? Bewirkt womöglich bereits eine einzelne Einheit etwas? «Im Prinzip schon», sagt Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Jede sportliche Aktivität setze einen Reiz und bedeute einen hohen Anpassungsdruck, sagt der Sportmediziner. Einige Studien weisen darauf hin, dass bereits ein einmaliges Training epigenetische Veränderungen auslöst. Laut Schürmann unterscheiden sich diese jedoch deutlich von den Spuren, die regelmässiger Sport hinterlässt. Sie geht davon aus, dass sich diese Veränderungen erst nach frühestens drei Monaten Training beobachten lassen. Wie lange sie bestehen bleiben, ist bislang weitgehend unklar.

«Im Lauf unseres Lebens ändert sich das Methylierungsmuster vieler Gene», sagt Bloch. Wenn wir älter werden, sammeln sich in vielen Bereichen mehr Methylgruppen an. Einige Gene, die die Entstehung von Krebs verhindern, sind demnach weniger aktiv – ein Grund dafür, dass unser Krebsrisiko im Alter steigt. Durch Sport könne man dem entgegenwirken, sagt Bloch. Gene, die an der Entzündungsreaktion beteiligt sind, sind bei älteren Menschen hingegen oft weniger stark methyliert. Sie werden darum häufiger abgelesen und wirken entzündungsfördernd. Um herauszufinden, ob sich auch das durch Sport beeinflussen lässt, liess ein Team um Shun'ichiro Taniguchi von der Shinshu-Universität in Japan etwa 200 ältere Menschen sechs Monate lang ein regelmässiges Workout absolvieren. An einem wichtigen Entzündungsgen fanden die Forscher anschliessend tatsächlich wieder mehr Methylierungen. Regelmässiger Sport kann offenbar altersbedingten Entzündungsprozessen entgegenwirken.

Warum werden manche Menschen dann trotzdem krank, obwohl sie ihr Leben lang Sport getrieben haben? Diese Frage lässt sich nicht ohne Weiteres beantworten. Zunächst kann man festhalten, dass nicht nur epigenetische Merkmale, sondern auch kleine, feine Abweichungen in unserem genetischen Code beeinflussen, welche Gene abgelesen werden und wie gut die Proteine funktionieren, die wir herstellen. Gerade bei Diabetes spiele der genetische Hintergrund eine wichtige Rolle, sagt Schürmann. «Wir wissen, dass mehr als 400 Stellen in der Sequenz unseres Erbguts mit der Entstehung von Diabetes zusammenhängen.»

Früher dachten Wissenschaftler, dass man einzig anhand solcher Sequenzunterschiede erklären könne, weshalb Menschen für manche Krankheiten besonders anfällig sind. Dass diese Erklärung nicht ausreicht, zeigt sich beispielsweise bei eineiigen Zwillingen. Obwohl ihr Erbgut identisch ist, entwickeln sie nicht zwangsläufig dieselben Krankheiten.

Vielmehr sei es so, dass sich Epigenetik und Genetik gegenseitig beeinflussen, sagt Bloch. Sind bei jemandem in einem bestimmten Gen beispielsweise besonders viele Cytosine enthalten, so kann dieses besonders stark methyliert werden. Das kann sich am Ende sowohl positiv als auch negativ auf die Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Person auswirken. Welchen Einfluss Sport – und eine damit einhergehende Veränderung der Methylierung – hätte, ist schwer abzuschätzen.

Alkohol ist ein hervorragender epigenetischer Regulator.

Zudem gibt es neben Sport und Ernährung noch viele weitere Faktoren, die unser Epigenom verändern können. «Alkohol ist zum Beispiel ein hervorragender epigenetischer Regulator», sagt Bloch. Seinen Studenten erzähle er darum, dass der Gang in die Kneipe einem epigenetischen Experiment gleiche. In Zellkulturexperimenten habe er beobachtet, dass bereits geringste Mengen Alkohol dazu führen, dass Methylgruppen leichter an die DNA angebracht und entfernt werden können. «Wenn man epigenetische Veränderungen infolge von Sport untersucht, sollte man deshalb immer fragen: Was macht der Mensch sonst noch?», merkt der Sportmediziner an. Das Gesamtpaket sei sehr komplex.

«Im Moment sind wir noch sehr weit davon entfernt, vorhersagen zu können, welche epigenetische Veränderung was bewirkt», sagt Munz. Sie glaubt aber, dass es künftig möglich sein wird, anhand des epigenetischen Profils eines Menschen vorherzusagen, ob er auf ein bestimmtes Trainingsprogramm anspricht. Im Rahmen des Projekts «Individual Response to Physical Activity – A Transdisciplinary Approach (iReAct)» führen Munz und ihre Kollegen derzeit eine Studie an jungen, gesunden Menschen durch. Je sechs Wochen lang absolvieren diese zwei unterschiedliche Formen von Ausdauertraining. Das Forscherteam beobachtet den Leistungszuwachs der Menschen und untersucht ihr Muskelgewebe auf bestimmte epigenetische Merkmale, in diesem Fall micro-RNAs. Die ersten Ergebnisse liessen bereits ein Muster erkennen, so Munz. «Vielleicht können wir Menschen künftig eine Empfehlung aussprechen – selbst wenn wir noch nicht verstehen, welche Mechanismen dahinterstecken.»

Wir sind Partner von Spektrum der Wissenschaft und möchten dir fundierte Informationen besser zugänglich machen. Folge Spektrum der Wissenschaft, falls dir die Artikel gefallen.

Originalartikel auf Spektrum.de

Experten aus Wissenschaft und Forschung berichten über die aktuellen Erkenntnisse ihrer Fachgebiete – kompetent, authentisch und verständlich.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen