Hintergrund

19 Prognosen für das Game-Jahr 2026

von Philipp Rüegg

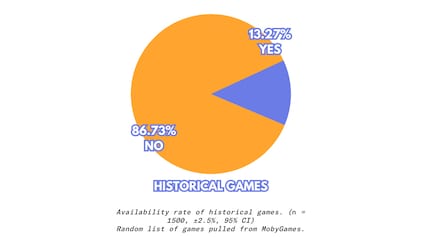

87 Prozent aller Retro-Games sind heute nicht mehr legal spielbar. Wie konnte es so weit kommen – und was bedeutet das für dein Lieblingsspiel?

Dezember 1994: In den Radios macht der Grunge der grossen Britpop-Welle Platz, jede WG hat mindestens ein «Pulp Fiction»-Poster an der Wand und ein 30-jähriger Jeff Bezos startet seinen Online-Buchhandel aus einer Garage in Washington. Damals noch mit mehr Haarpracht und weniger Weltherrschafts-Ambitionen.

Auch für die Videospiel-Industrie sollte 1994 ein prägendes Jahr werden, erschien doch – ebenfalls im Dezember – die allererste Playstation in Japan. Nahezu gleichzeitig kam «Snatcher» heraus, ein ziemlich obskures Adventure-Game für die ebenso obskure Sega CD-Konsole. «Snatcher» ist ein Point’n’Click-Spiel in einem Sci-Fi-Setting, das sich sehr grosszügig bei Ridley Scotts Kultfilm «Blade Runner» bedient. Das Game wäre heute wahrscheinlich weitgehend vergessen, wäre der Mann im Regiestuhl nicht Hideo Kojima gewesen. Der «Metal Gear»-Macher ist neben Shigeru Miyamoto wahrscheinlich der bekannteste Videospiel-Regisseur. Falls du mehr wissen willst, findest du hier eine kleine Nachhilfestunde über das Ausnahmetalent.

Wenig überraschend wollen seine Fans in der Zukunft später seine älteren Werke spielen, was allerdings nicht ganz einfach ist.

Gehen wir mal davon aus, dass Emulation (dazu weiter unten mehr) nicht dein Ding ist und du «Snatcher» auf legalem Weg spielen willst. Dazu brauchst du:

Das Game, das auf eBay selten unter 1000 Franken/Euro. gehandelt wird, eine Sega CD-Konsole für rund 250 Franken/Euro. sowie einen Röhrenfernseher für weitere 150 bis 200 Franken/Euro, um diese anzuschliessen. Für Letzteres gibt es zwar auch andere Optionen, aber hey: Du willst das maximal authentische Erlebnis, oder?

Dieses kostet also mindestens 1400 Franken/Euro. Ist es das wert? Wahrscheinlich nicht. «Snatcher» ist ein cooles Spiel, aber für 1400 Franken/Euro. Kannst du dir die komplette Konsolen-Generation in die Stube holen, was langfristig mehr hergibt.

Zugegeben: Es ist ein Ausnahmebeispiel. Retro-Games und -Konsolen gibt es auch für weniger Geld. Der Fall von «Snatcher» illustriert allerdings ein prekäres Problem: Ein riesiger Teil der Videospielgeschichte ist heute nur schwer zugänglich und teils sogar komplett verschwunden.

Die Videogame History Foundation ist eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in den USA. Sie wurde 2017 von Frank Cifaldi ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Gaming-Geschichte zu bewahren. 2023 veröffentlichte der Verband eine Studie, die aufzeigte, dass 87 Prozent aller Games , die vor 2010 auf dem US-Markt erschienen sind, unzureichend archiviert wurden.

87 Prozent – eine Zahl, die weniger nach statistischer Erhebung klingt als nach einem Alarmsignal für die Kulturgeschichte.

Die Gründe dafür sind zahlreich und ein Spiegel für die Dysfunktionalität einer Industrie, die zwar gerne über ihr kulturelles Erbe schwadroniert, gleichzeitig aber zu wenig unternimmt, um dieses auch wirklich zu erhalten.

Fairerweise muss erwähnt werden, dass die Ausgangslage nicht ganz einfach ist. Die grösste Herausforderung stellt das Lizenzchaos dar: Wenn Entwicklerstudios oder Publisher pleite gehen, verschwinden die Rechte für deren Games oft in einem undurchsichtigen Geflecht aus Gläubigern und Rechtsnachfolgern, wodurch eine Neuveröffentlichung praktisch unmöglich wird.

Einige Spiele nutzen zudem lizenzierte Musik, Brandnamen oder Filmrechte. Die Vertriebsrechte dafür laufen für gewöhnlich nach einigen Jahren aus und dann darf das Spiel nicht mehr verkauft werden. Ein aktuelles Beispiel liefert «F1 23», das im Frühling aus den digitalen Shops genommen wurde. Das Rennspiel war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal zwei Jahre alt.

Technische Inkompatibilität ist ein weiterer Killer. Games wurden für spezifische Hardware entwickelt, die heute nicht mehr existiert. Ohne aufwändige Emulation oder Portierung sind sie auf modernen Systemen unspielbar. Die meisten Entwickler scheuen die Kosten der Aufbereitung.

In vergangenen Jahren wurde zudem die Onlineabhängigkeit zunehmend zum Problem. Viele moderne Spiele benötigen eine Serververbindung, selbst für Single-Player-Modi. Werden die Server abgeschaltet, ist das Spiel tot – egal, ob legal gekauft oder nicht.

Zuletzt fehlt es an systematischer Archivierung. Anders als bei Filmen oder Büchern gibt es keine etablierten Institutionen, die Videospiele konsequent sammeln und bewahren. Source Codes gehen verloren, Entwicklerdokumentation verschwindet und mit ihnen die Möglichkeit, Spiele für zukünftige Generationen zu erhalten.

Wie vielschichtig die Gründe für das Problem sind, zeigt sich auch bei der Herangehensweise der Entwickler und Publisher. Dazu einige Beispiele.

Vor einigen Jahren liess sich der damalige Playstation-Boss Jim Ryan zu der unbedarften Aussage hinreissen lassen, dass niemand alte Games spielen will. Heute ist der Sony-Konzern bemüht, zumindest einen Teil seiner Legacy-Titel verfügbar zu haben: Im PSN-Store finden sich verschiedene Retro-Titel, wie «The Legend of Dragoon», «Dark Cloud» und «Twisted Metal».

Nintendo geht wie immer eigene Wege: Die Online-Mitgliedschaft bietet Klassiker an, aber die Auswahl wirkt, als hätte ein Praktikant mit verbundenen Augen Dartpfeile auf eine Liste geworfen. Der Wii Shop Channel war 2006 progressiver – und das will etwas heissen.

Ubisoft wiederum scheint weiterhin bemüht, sich als kundenfeindlichster Publisher überhaupt zu etablieren: Im Januar 2024 liess das französische Unternehmen verlauten, dass sich Spieler «damit abfinden müssen, dass ihnen die Games, die sie kaufen, nicht mehr gehören».

Wenige Wochen später schaltete der Entwickler die Server des Racing-Games «The Crew» ab und machte das Spiel damit komplett unspielbar – selbst im Einzelspielermodus. Ein digitaler Mittelfinger für alle, die 70 Franken/Euro für das Game hingeblättert haben. Immerhin: Nach massivem Protest kündigte Ubisoft an, dass die Nachfolger «The Crew 2» und «The Crew Motorfest» auch nach einer eventuellen Serverabschaltung offline spielbar bleiben werden.

Die gute Nachricht vorweg: Die Situation hat sich zuletzt gebessert. Am Beispiel von Ubisoft zeigt sich, dass man die Thematik zumindest ernster nimmt als noch vor einigen Jahren. Im PC-Gaming-Sektor leistet die Distributions-Plattform GOG.com zudem wichtige Pionierarbeit.

Die Tochtergesellschaft von «The Witcher»-Entwickler CD Project kämpft seit bald 20 Jahren für die Erhaltung und Verfügbarkeit von Retro-Games. Das Unternehmen beschäftigt über 780 Angestellte, darunter zahlreiche Rechtsexperten, die die in filigranen Prozessen herausfinden, an welche Türen man klopfen muss, um fast vergesse Games aus der Versenkung zu holen.

Daneben engagieren sich auch viele Non-Profit-Unternehmen wie die Videogame History Foundation sowie zahlreiche Privatpersonen für die Sache. Das prominenteste Beispiel für Letztere ist gegenwärtig die «Stop Killing Games»-Initiative des Youtubers Ross Scott. Kollegin Pape hat dem Projekt im Juni einen längeren Artikel gewidmet, deshalb an dieser Stelle nur die wichtigsten Infos dazu: «Stop Killing Games» will erreichen, dass gekaufte Videospiele auch nach Server-Abschaltungen spielbar bleiben – notfalls durch verpflichtende Offline-Modi oder Community-Server. Kurz gesagt: Wer ein Spiel kauft, soll es für immer spielen können, nicht nur so lange es dem Publisher passt.

Der Ansatz ist gut, adressiert aber längst nicht alle Seiten des Problems.

Wenn du keine Unsummen für Retro-Kram ausgeben willst und auch keinen Bock darauf hast, zu warten, dass dein Lieblingsgame vielleicht irgendwann in ferner Zukunft mit einem offiziellen Re-Release beglückt wird, bleibt dir nur der Weg über die Emulation. Emulation ermöglicht es, alte Videospiele auf modernen Geräten zu spielen, indem Software die ursprüngliche Hardware (wie NES oder Playstation) nachahmt. Der Prozess an sich ist legal, komplizierter wird es, wenn es um den Download von Software geht. Kollege Rüegg hat sich dazu ausführlich mit dem Schweizer Rechtsexperten Martin Steiger unterhalten .

Nun kann man durchaus argumentieren, dass es nur fair ist, wenn man sich selbst hilft, wo die Publisher offenbar kein Geld verdienen wollen. Ob das für dich zutrifft, musst du mit deinem moralischen Kompass ausmachen.

«Minecraft»-Erfinder Marcus «Notch» Persson schaltete sich jüngst ebenfalls in die Diskussion ein und meinte dazu: «Wenn der Kauf eines Spiels kein Kauf ist, dann ist das Raubkopieren kein Diebstahl.»

Die Aussage geht zwar nicht komplett an der Wahrheit vorbei, ist aber arg reduktiv. Persson ignoriert unter anderem, dass wir heutzutage oftmals de facto keine Games mehr kaufen, sondern schlicht die Lizenz, diese zu benutzen. Auf Steam ist diese Klausel seit einigen Monaten fix in den AGBs verankert und Teil des Kaufvertrages zwischen dir und der Plattform.

Scotts «Stop Killing Games»-Initiative hat über 1,4 Millionen Unterschriften gesammelt und wurde am 31. Juli an die Regierungen und Gesetzgeber der EU weitergereicht. Die Petition hat gute Chancen, angenommen zu werden, weil es mutmasslich ein «easy win» für die Entscheidungsträger ist. Konsumentenschutz lässt sich gut verkaufen und Gaming ist ein populäres Topic, das potentielle Wähler abholt, die sich sonst nur bedingt für Politik begeistern können.

Falls die EU neue Konsumentenschutzgesetze für Games einführt, würde die Schweiz diese vermutlich früher oder später ebenfalls übernehmen – schliesslich hat sich unser Land bereits bei über 100 bilateralen Abkommen dazu verpflichtet, relevante EU-Gesetzgebung zu adaptieren. Ähnlich wie beim einheitlichen USB-C-Ladekabel, das Apple seit Herbst 2024 auch hierzulande verwenden muss.

Mit ein bisschen Glück sensibilisiert das Unterfangen die Gaming-Industrie auch dazu, den Erhalt ihrer Geschichte auszubauen. Aktuell ist das noch Wunschdenken.

Eine allumfassende Lösung ist derzeit leider nicht in Sicht und ein kurzer Blick auf die Webseite delistedgames zeigt, dass Games weiterhin munter vom Markt verschwinden. Einige davon für immer. Wenn du sicherstellen willst, dass du dein Lieblingsspiel auch in zehn Jahren noch spielen kannst, bleibt dir aktuell nur der Kauf eines physischen Datenträgers.

Vielleicht ist das aber auch die ultimative Meta-Ebene: Games, die uns lehren, dass nichts für die Ewigkeit ist – nicht mal sie selbst.

In den frühen 90er-Jahren vererbte mir mein älterer Bruder sein NES mit «The Legend of Zelda» und startete damit eine Obsession, die bis heute anhält.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen