Supraleiter-Weltrekord bei 15 °C

US-Forschern gelingt in einem Laborversuch der verlustfreie Stromtransport bei Plusgraden. Doch wichtige Fragen zu dem Supraleitungs-Experiment bleiben offen.

Gelungen ist dieses Kunststück einem Forscherteam um Ranga Dias von der University of Rochester im US-Bundesstaat New York. Es ist ein Ergebnis, das um die Welt gehen wird – und das aus Sicht von Experten eine wichtige symbolische Wegmarke darstellt. «Es ist schwer, die Bedeutung überzubewerten», sagt etwa Alexander Goncharov von der Carnegie Institution for Science, der nicht an den Experimenten beteiligt war. Auch seine Kollegin Lilia Boeri von der Universität La Sapienza in Rom ist sehr angetan: «Das ist grossartig.»

Perfekte Stromkabel, schwebende Züge

Seit mehr als 100 Jahren ist die Supraleitung eine Verheissung. Sie stellt Kabel ohne elektrischen Widerstand in Aussicht. Mit ihnen liesse sich Strom verlustfrei über weite Strecken übertragen, auch sparsamere Mikrochips und kleinere MRTs sind denkbar. Und da Supraleiter Magnetfelder aus ihrem Inneren verdrängen, würde manche Strassenbahn wohl einem Transrapid weichen.

Die Natur macht solche Träume bisher leider zunichte. Die allermeisten Materialien verlieren ihren elektrischen Widerstand nur nahe dem absoluten Temperaturnullpunkt bei minus 273 Grad Celsius. Und selbst «Hochtemperatur»-Supraleiter wie die kupferhaltigen Cuprate brauchen noch flüssigen, rund minus 200 Grad kalten Stickstoff als Kühlmittel – und sind dazu meist sehr brüchig.

Doch mit einem Trick werden auch einfachere Verbindungen bei hohen Temperaturen supraleitend: Übt man einen grossen Druck auf ihre Oberfläche aus, verändert sich ihr Atomgitter. Elektronen können dadurch über zielgerichtete Gitterschwingungen kommunizieren. Sie finden sich so zu «Cooper-Paaren» zusammen, die sich ohne Energieverlust durch den Festkörper bewegen – die «konventionelle» Supraleitung, die man lange nur von ultrakalten Materialien kannte.

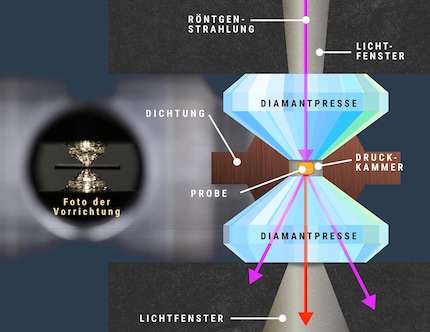

Ein Mainzer Team um Mikhail Eremets vom Max-Planck-Institut für Chemie hat den Forschungszweig der Hochdruck-Supraleitung vor fünf Jahren populär gemacht. Die Wissenschaftler packten damals eine winzige Probe aus Schwefel und Wasserstoff (H3S) zwischen die Spitzen einer Diamantpresse. Bei 100 Gigapascal, dem Millionenfachen des Luftdrucks auf der Erde, wurde die Verbindung zum Supraleiter, trotz einer Temperatur von minus 70 Grad.

Bauplan für einen Supraleiter

«Das war der eigentliche Meilenstein», sagt Lilia Boeri. «Alles, was seitdem passiert ist, ist eine logische Folge davon.» 2018 stellten die Mainzer Forscher gleich den nächsten Rekord auf. Demnach ist auch die Metallverbindung Lanthan-Decahydrid (LaH10) ein perfekter Leiter, wenn man sie extrem stark komprimiert. Und das bei vergleichsweise warmen 13 Grad unter null.

Das Bemerkenswerte an den Mainzer Ergebnissen: Theoretiker hatten im Vorfeld jeweils berechnet, dass die Verbindungen unter hohem Druck supraleitend werden müssten. Bei den chemisch vertrackten Hochtemperatur-Supraleitern aus der Familie der Cuprate oder den eisenbasierten Pnictide war solch eine Prognose praktisch nie gelungen.

Das Geheimnis der Supraleitung

Bei Zimmertemperatur zappeln Atome ständig umher. Elektronen, die sich durch einen Festkörper bewegen, werden daher laufend abgebremst und verlieren an Energie. Je mehr Schwung sie einbüssen, desto grösser ist der elektrische Widerstand eines Materials.

Erst in der Nähe des absoluten Temperaturnullpunkts (minus 273,15 Grad Celsius) kommen Atomgitter zur Ruhe. Leitungselektronen können ihr Umfeld im Festkörper dadurch leicht verformen. So breiten sich Schwingungen im Gitter aus, die anderen Elektronen die Bahn bereiten. Laut der 1957 formulierten BCS-Theorie schliessen sich die Ladungsträger zu «Cooper-Paaren» zusammen, die ohne elektrischen Widerstand durch den Festkörper flitzen können.

Im untersten Geschoss der Temperaturskala passiert das bei vielen Elementen des Periodensystems ganz von selbst, bei Lithium genauso wie bei Blei. 1986 erkannten Physiker dann jedoch, dass die Supraleitung in manchen chemischen Verbindungen auch bei deutlich höheren Temperaturen Bestand hat. Diese Cuprate bestehen aus einer Hand voll verschiedener Atomsorten, deren quantenphysikalische Einflüsse sich gerade so addieren, dass sie Elektronen elegant durch das Gitter lotsen.

Die genauen Mechanismen dieser «unkonventionellen» Supraleitung sind jedoch bis heute unbekannt; Forscher gehen von einem komplexen Zusammenspiel von Ladung, Spin, Bahnbewegung und Gitterschwingungen aus. Sie suchen daher nach einfacheren Materialien, die bei hohen Temperaturen supraleitend bleiben. Seit 2015 setzen die Experten dafür verstärkt auf Diamantpressen, die wasserstoffhaltige Materialproben enorm stark zusammendrücken. Das verändert die Eigenschaften der Atomgitter – und führt in manchen Fällen zur klassischen BCS-Supraleitung, die man sonst nur aus extrem kalten Körpern kennt.

Daher liessen die Diamantpressen-Versuche viele Forscher sofort vom ultimativen Ziel ihrer Disziplin träumen: einem Supraleiter, der auch bei Zimmertemperatur um 20 Grad Celsius noch funktioniert. Tatsächlich haben Theoretiker mit Computerunterstützung eine ganze Reihe von Elementduos identifiziert, deren «Sprungtemperatur» nahe an dieser symbolischen Grenze liegen müsste. Mehrere um den Globus verteilte Labore sind seitdem damit beschäftigt, die Vorhersagen in die Wirklichkeit umzusetzen.

Ranga Dias und seinem Team scheint hierbei nun in zweifacher Hinsicht ein Coup gelungen zu sein. Nicht nur fällt ihr 15-Grad-Rekord ziemlich eindeutig in den unter Physikern eher grob definierten Bereich der Raumtemperatur. Die US-Forscher haben mit ihrer Messung auch das Reich der Drei-Element-Verbindungen betreten. Konkret mischten sie Methan (CH4) in ihren mit Schwefelwasserstoff gefüllten Probenbehälter – und streuten so etwas Kohlenstoff in den Mix. Durch das Zusammendrücken in der Diamantpresse verwandelte sich das Gasgemisch dann in ein supraleitendes Metall.

«Ich habe erst selbst nicht an das Ergebnis geglaubt, mittlerweile sind wir uns aber sicher», erzählt Dias. Letztlich führte der junge Assistenzprofessor das Experiment mehr als 30-mal durch und mass dabei jeweils den elektrischen Widerstand sowie den Magnetsinn der Probe. Damit wollte er wohl auch verhindern, dass sich eine Erfahrung aus dem Jahr 2017 wiederholt: Damals hatte er zusammen mit seinem älteren Kollegen Isaac Silvera etwas überhastet Hinweise auf eine metallische Phase von reinem Wasserstoff veröffentlicht, die so etwas wie der ultimative Supraleiter wäre. Bis heute haben sich die Messungen von damals jedoch nicht reproduzieren lassen, was Dias und Silvera viel Kritik eingebracht hat.

Im Express durchs Peer-Review

Diesmal sieht die Sache auf den ersten Blick besser aus, bestätigen alle von «Spektrum.de» kontaktierten Experten. Schnell gehen musste es indes auch bei der jetzigen Veröffentlichung: Wegen der grossen Konkurrenz auf dem Gebiet habe er beim Fachmagazin «Nature» eine extra schnelle Begutachtung erbeten, erzählt Dias. Ende August reichte er das Manuskript ein. Danach vergingen gerade mal sechs Wochen bis zur Veröffentlichung der Arbeit – ein ungewöhnlich kurzer Zeitraum.

«Es ist schwer vorstellbar, dass in dieser Zeit ein gründliches Peer-Review stattgefunden hat», kritisiert Graeme Ackland von der University of Edinburgh. Beim ersten Durchsehen erscheine die Studie zwar durchaus solide, aber manche wichtige Frage bleibe offen. Bernhard Keimer, Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart, sieht das ähnlich. «Man weiss eigentlich gar nicht, um was für ein Material es sich handelt», sagt er.

So ist bislang völlig unklar, welche Gitterstruktur die Schwefel-, Wasserstoff- und Kohlenstoffatome in dem winzigen Probenbehälter von Dias und seinem Team bilden. Beim bisherigen Rekordhalter LaH10 war das anders: Hier zeigten Berechnungen, dass die Wasserstoffatome eine Art Käfig um das schwerere Fremdatom bilden. Dadurch entsteht ein symmetrisches Gitter, das dem von metallischem Wasserstoff ähnelt.

Drei ist besser als zwei

Bei dem Komplex aus C-, S- und H-Atomen aus Dias' Experiment dürfte dagegen eher etwas anderes die Supraleitung begünstigen: Möglicherweise bilden die drei Elemente unter Druck extrem stabile «kovalente» Bindungen aus, die das Atomgitter sehr starr machen. Dadurch könnten sich Schwingungen leicht in dem Material ausbreiten, was Elektronen zu Cooper-Paaren zusammenführt. So läuft es jedenfalls bei H3S, das 2015 auf dem Treppchen stand.

Ob sich damit auch die Supraleitung des neuen Rekordhalters erklären lässt, ist offen. Aufschluss hätten hier Messungen bringen können, bei denen Röntgenstrahlen von der Probe gestreut werden, sagt der Mainzer Konkurrent Mikhail Eremets. «Es ist ein Rätsel, wieso das Team keine solchen Daten veröffentlicht hat.»

Ranga Dias rechtfertigt das damit, dass solche Messungen bei C-S-H-Verbindungen nicht aussagekräftig seien und bei Diamantpressen-Experimenten generell überschätzt würden. Er und sein Team arbeiten laut eigener Aussage an einem anderen Röntgenverfahren, das Rückschlüsse auf die atomare Struktur der Probe erlauben soll.

So oder so dürften sich nun Theoretiker an die Arbeit machen. Sie werden in den nächsten Monaten verschiedene Atomgitter-Konfigurationen durch ihre Computer jagen und schauen, welche von ihnen die Ergebnisse des Experiments aus Rochester reproduzieren kann. «Das ist das nächste Rennen», sagt Lilia Boeri.

Auf dem Weg zum nächsten Rekord

Sie glaubt, dass in den nächsten Jahren immer weitere Rekorde in Sachen Raumtemperatur-Supraleitung folgen werden. Denn bei Hydridverbindungen aus drei Elementen stünden die Forscher bisher erst ganz am Anfang. Insgesamt bietet das Periodensystem hier 1770 Kombinationsmöglichkeiten.

Eine von ihnen, das aus Bor, Wasserstoff und Stickstoff aufgebaute NH3BH3, könnte beispielsweise noch bei unglaublichen 280 Grad Celsius ein Supraleiter sein. Das ergab zumindest eine Messung, die einer anderen US-Gruppe im Sommer 2020 gelungen sein will. Da das Team die Messungen wegen des Covid-19-Lockdowns abbrechen musste, gilt das Ergebnis allerdings als vorläufig. Aus Sicht von Experten zeigt es aber das Potenzial des Forschungsfelds.

Generell hoffen die Fachleute, dass einige der Drei-Element-Verbindungen sich als pflegeleichtere Raumtemperatur-Supraleiter entpuppen, also auch bei niedrigen Drücken die besondere Eigenschaft behalten. «In der jetzigen Form, in eine Diamantpresse eingespannt, eignen sich die Materialien jedenfalls nicht für irgendeine Anwendung», sagt Bernhard Keimer.

Das gesteht auch Ranga Dias ein. Er hat dennoch kürzlich ein Unternehmen gegründet, um mit seiner Entdeckung Geld zu verdienen. Einen Business-Plan gebe es zwar noch nicht, sagt er. Aber das könne sich ja noch ändern, wenn er und sein Team weiter experimentieren.

Allerdings ist die Geschichte der Supraleitung eine Geschichte der enttäuschten Erwartungen. Schon bei der Entdeckung der Cuprate Ende der 1980er Jahre war mancher Forscher davon überzeugt, das Zeitalter der schwebenden Strassenbahnen stehe bevor. Am Ende war die Sache viel komplizierter als gedacht.

Und so sind viele Forscher eher skeptisch, wenn es um einen Supraleiter geht, der auch bei Zimmertemperatur und ohne zusätzlichen äusseren Druck seinen Zauber entfaltet. «Ich glaube, wir werden irgendwann ein Material finden, das sich bei Normaldruck und minus 100 Grad gut einsetzen lässt», sagt Lilia Boeri. Das wäre dann genug für manche Spezialanwendung – aber wohl zu wenig für die grosse Materialrevolution.

Originalartikel auf Spektrum.de

Titelbild: Julien Bobroff (user:Jubobroff), Frederic Bouquet (user:Fbouquet), Jeffrey Quilliam, LPS, Orsay, France, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Experten aus Wissenschaft und Forschung berichten über die aktuellen Erkenntnisse ihrer Fachgebiete – kompetent, authentisch und verständlich.

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen