Hintergrund

Das neue Schweizer Datenschutzgesetz – das musst du wissen

von Florian Bodoky

«Swiyu» heisst die Wallet-App des Bundes – darin wird die E-ID aufbewahrt. Wie die E-ID und die App genau funktionieren und was daran kritisiert wird, erkläre ich dir hier.

Am 28. September wird über die E-ID abgestimmt – genauer gesagt über das «Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise».

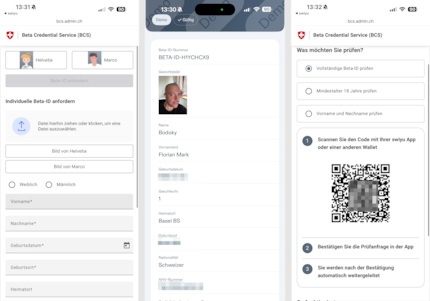

Vor ein paar Wochen hat der Bund die dazugehörige Wallet-App «Swiyu» in die nächste Phase befördert, nämlich in die sogenannte «Public Beta». Wenn du möchtest, kannst du dir die App für Android und iOS herunterladen und ausprobieren. Dies ist aber erst eine Trockenübung. Produktiv einsetzen kannst du sie nicht. Das wird frühestens im Herbst 2026 der Fall sein, vorausgesetzt, die Abstimmung geht zugunsten der E-ID aus.

Das ist der Name der Wallet-App – also quasi das digitale Portemonnaie, in der du deine E-ID aufbewahrst, wenn du eine möchtest. Der etwas merkwürdige Name ist eine Kombination aus «Switzerland» und «you», also Schweiz und du. Das soll zeigen, dass sie aus der Schweiz stammt und für die Schweizerinnen und Schweizer gedacht ist.

Du kannst eine E-ID über die Swiyu-App beantragen. Wenn du das tust, prüft der Bund zuerst deine Identität. Dazu musst du dein Ausweisdokument einscannen und ein Selfie mit einem sogenannten Liveness-Check machen (Liveness bedeutet: Die Software erkennt, ob es sich wirklich um ein lebendiges Gesicht handelt und nicht um ein Foto oder Video). Dafür kommt die sogenannte Presentation Attack Detection (PAD) zum Einsatz.

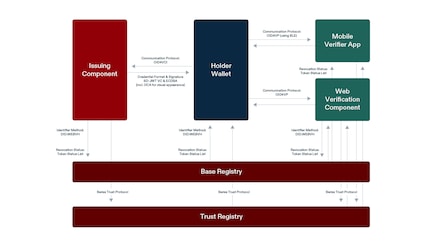

Wenn du den Check hinter dich gebracht hast, produziert dein Smartphone in der Wallet ein Schlüsselpaar (Device Key Pair). Das Paar besteht einerseits aus einem privaten Schlüssel, der in einem Bereich des Smartphones generiert und gespeichert wird, der völlig vom Hauptprozessor abgekoppelt ist. Auf dem iPhone nennt sich dieser Bereich «Secure Enclave», bei Android-Telefonen ist es «Trusted Execution Environment». Andererseits gibt es einen öffentlichen Schlüssel. Dieser wird an den Bund, den Aussteller deiner E-ID (auch «Issuer genannt»), weitergegeben.

Anschliessend erstellt der Bund ein sogenanntes Verifiable Credential (VC). Das ist ein Datenpaket, welches Fakten über dich enthält, die auch auf der klassischen ID stehen: Wie du heisst, wann du geboren bist, der Heimatort und so weiter. Dieses Credential wird vom Bund signiert (mit der sogenannten ES256-Signatur. Das ist ein dritter, staatlicher Schlüssel). Der Bund als Aussteller unterschreibt also quasi deine E-ID.

Nun kommt der öffentliche Schlüssel von vorher ins Spiel: Dieser wird auch in das Credential eingetragen – fürs sogenannte Device Binding. Das bedeutet, dass die E-ID nicht einfach ein frei kopierbares Dokument ist, sondern fest an dein Handy und deinen privaten Schlüssel gekoppelt ist. Beide, also der VC und dein privater Schlüssel, sind nun lokal in deinem Gerät gespeichert. Du hast nun deine E-ID.

Das Nein-Komitee kritisiert, dass beim Ausstellen der E-ID biometrische Daten wie Selfies oder Videoaufnahmen gemacht und verarbeitet werden müssen. Sie warnen, dass solche sensiblen Daten ein grosses Risiko darstellen, weil sie über lange Zeit gespeichert und bei einem Hackerangriff missbraucht werden könnten. Ausserdem sei das Verfahren mit Selfie-Check, Liveness-Erkennung und PAD nicht hundertprozentig sicher bei Täuschungsversuchen wie Deepfakes.

Die Befürworter entgegnen, dass das PAD-Verfahren genau dafür entwickelt wurde und solche Täuschungen zuverlässig erkenne. Die Verifikation erfolge nach internationalen Standards.

Deine E-ID wird direkt in der Wallet-App auf deinem Smartphone gespeichert. Die genaue technische Bezeichnung für die E-ID lautet übrigens «Selective Disclosure JSON Web Token Verifiable Credential», also ein digital signiertes und prüfbares Datenpaket im JSON-Format, das selektiv Informationen preisgeben kann. Die Wallet-App kannst du dir als Tresor vorstellen, SE und TEE als sicheren Bunker. Deine E-ID ist also in einem stabilen Tresor gelagert, welcher seinerseits in einem Bunker steht. Um den Bunker zu entsperren und den Tresor zu öffnen, braucht es dich: Du schützt es nämlich klassisch via PIN, Fingerabdruck oder Face ID.

Hinzu kommt das Device Binding: Deine E-ID ist mit dem privaten Schlüssel an dein Phone gebunden. Darum funktioniert zum Beispiel ein Screenshot deiner E-ID nicht. Dann merkt nämlich der Prüfer, dass das zwar ein Bild deiner E-ID ist, diese sich aber nicht mehr im Tresor und im Bunker befindet – und würde abgelehnt. Darum musst du dir die E-ID beim Gerätewechsel zwingend neu ausstellen lassen, weil das Credential fest an den Schlüssel deines alten Handys gebunden ist. Auch der Liveness-Check mit PAD wird dann wiederholt. Du kannst deine alte E-ID weder kopieren, noch mit einer App zum Smartphonetransfer auf dein neues Gerät übertragen – sie würde nicht mehr funktionieren.

Last but not least: Auch die Daten deiner E-ID können nicht verändert werden. Du kannst dich also zum Beispiel nicht älter machen. Dafür sorgt die staatliche Signatur (ES256). Denn dann würde auffallen, dass der Bund hier gar nicht unterschrieben hat.

Ein wesentlicher Kritikpunkt betrifft die lange Aufbewahrung von biometrischen Daten. Laut Nein-Komitee sei es problematisch, dass Selfies und Identifikationsvideos bis zu 15 Jahre gespeichert werden sollen. Wegen der hochsensiblen und unveränderbaren Daten bestehe ein erhebliches Risiko.

Befürworter weisen darauf hin, dass die lange Speicherung nötig sei, damit der Bund im Streitfall oder bei Missbrauchsvorwürfen eine Nachprüfung machen kann. Zudem erfolge die Zugriffskontrolle immer unter staatlicher Aufsicht und werde unter Schweizer Datenschutzrecht verwaltet und geschützt.

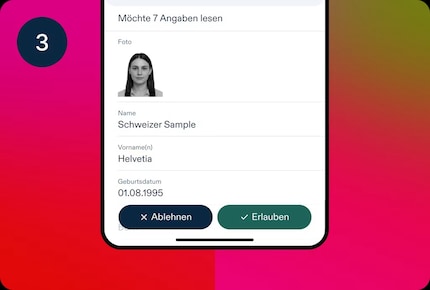

Wenn du die E-ID etwa in einer Bar oder einem Supermarkt benutzen möchtest, zum Beispiel um dein Alter zu bestätigen, funktioniert das so: Die Bar hat einen Verifier-Dienst, zum Beispiel in einer App. Diese startet mittels des Protokolls «OpenID for Verifiable Presentations (OID4VP)» eine Anfrage, etwa nach deinem Alter. Diese Anfrage enthält eine sogenannte Presentation Definition. Das ist eine Liste mit allen Daten, die der Verifier gerne von dir hätte. In diesem Falle die Info nach der Volljährigkeit. Diese Anfrage wird in eine URL gepackt und dir als QR-Code dargestellt. Diese kannst du mit dem QR-Scanner der «Swiyu»-App einscannen.

Dein Wallet prüft nun, wer der Fragende ist. Dafür checkt es den DID (digitaler Identitätsanker, der eine Firma oder eine Organisation eindeutig identifiziert). Damit wird auch klar, ob dieser auch berechtigt ist, diese Information zu erhalten. Ebenfalls schaut es, welche Attribute in der Presentation Definition drin sind. Anschliessend erhältst du dann auf der Swiyu-App zum Beispiel die Meldung: Die Türmli-Bar in Winterthur würde gerne wissen, ob du schon 18 bist. Du tippst dann auf «Zustimmen».

Daraufhin erstellt die Wallet eine sogenannte Verifiable Presentation (VP). In diesem Datenpaket steht die Info, dass du mindestens 18 bist. Dazu gibt’s da den staatlichen Schlüssel, der beweist, dass dein Credential echt vom Bund ausgestellt wurde. Und Schlussendlich deine Gerätesignatur (Device Binding) mit deinem privaten Schlüssel, die belegen, dass die Verifiable Presentation wirklich von deinem Smartphone kommt. Ausserdem wird eine sogenannte Nonce eingebaut, eine einmalige Zufallszahl, die verhindert, dass jemand die Presentation später einfach wiederverwenden könnte.

Der Prüfer überprüft dann die Signatur (stammt die Info vom Bund?), den Status (ist die E-ID noch gültig?) und den Issuer (darf der Bund überhaupt E-IDs ausstellen?). Davon sieht die Bar aber nichts. Sie erhält nur die Info: Ja, du bist mindestens 18. Auch wer du bist oder dein genaues Geburtsdatum bleiben geheim. So hat die Bar die Information, die sie braucht und du brauchst nichts preiszugeben, was nicht nötig ist.

Das Nein-Komitee warnt davor, dass die E-ID im Alltag zu einem Überwachungsinstrument werden könnte. Wer sie regelmässig nutzt, hinterlasse Datenspuren, die theoretisch zur Erstellung von Profilen verwendet werden könnten – zum Beispiel für zielgerichtete Werbung oder politische Einflussnahme.

Befürworter verweisen auf das Prinzip der Datensparsamkeit: Mit der E-ID muss immer nur das absolut notwendige Attribut offengelegt werden, zum Beispiel nur «über 18» statt das Geburtsdatum oder der volle Name. Jede Abfrage ist für die Nutzerin oder den Nutzer sichtbar und nur mit deren Zustimmung wird etwas freigegeben. Zudem ist in der Wallet auf dem Gerät jede Info-Transaktion sichtbar. Du kannst also jederzeit nachsehen, wann du wem welche Informationen übermittelt hast.

Seit ich herausgefunden habe, wie man bei der ISDN-Card beide Telefonkanäle für eine grössere Bandbreite aktivieren kann, bastle ich an digitalen Netzwerken herum. Seit ich sprechen kann, an analogen. Wahl-Winterthurer mit rotblauem Herzen.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen