Coronavirus: Angst, Ansteckung, Schutz und Medien

Das Coronavirus geht um. Die statistische Gefahr einer Ansteckung in der Schweiz und weltweit ist verschwindend klein. Dennoch: Die WHO ist im Ausnahmezustand und die Medien schlachten das Thema aus. Ein kritischer Blick auf eine Sensation.

Das Coronavirus geht um. Menschen sterben. Die Welt ist in Aufruhr. Schutzmasken und Desinfektionsmittel werden von den Regalen der Detailhändler und der Spezialgeschäfte gefegt. In den Köpfen der Schweizer haben sich Vorstellungen von apokalyptischen Zuständen festgesetzt. Sie haben Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und schlimmstenfalls daran zu sterben.

Sowohl die Weltgesundheitsorganisation WHO wie auch die Medien sprechen von einer Epidemie. Aber: Bis am 30. Januar 2020 hat die WHO davon abgesehen, einen «Public Health Emergency of International Concern» (PHEIC), also einen Notfall der öffentlichen Gesundheit von internationaler Besorgnis – kurz: einen internationalen Gesundheitsnotstand –, auszurufen. Das Konzept des PHEIC wurde nach der SARS-Krise in den Jahren 2002 und 2003 erarbeitet und definiert einen Zustand, in dem eine Infektionskrankheit nicht nur Problem eines Einzelnen oder einzelner Nationalstaaten ist, sondern etwas, womit sich die internationale Gemeinschaft umgehend befassen muss. Seit 2009 sind fünf PHEICs ausgerufen worden. Zweimal für Ebola (2014 und 2019/2020), einmal je für die Schweinegrippe (2009), Polio (2014) und das Zika-Virus (2016).

Ob das Coronavirus zum PHEIC erklärt wird, ist derzeit Thema der Notfallsitzungen der WHO.

Die WHO ist in ihren öffentlichen Dokumenten darauf bedacht, keine Panik zu schüren, gibt sich vorsichtig, aber optimistisch. In den Medien – in der Schweiz wie auch international – tauchen Berichte auf, die auf apokalyptische Zustände schliessen lassen. China sei ein Land am Abgrund, die Schweiz ist als nächstes dran. Reine Panikmache oder ist doch was dran? Ein Blick auf die Fakten.

Coronavirus: Ansteckung und Krankheitsbild

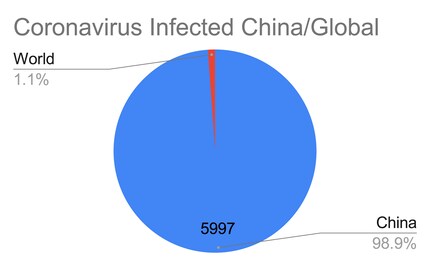

Das dieser Tage kursierende Coronavirus heisst mit vollem Namen Novel Coronavirus oder 2019-nCoV. Der Begriff «Coronavirus» selbst beschreibt eine Familie der Viren, zu denen das Middle East Respiratory Syndrome- (MERS-CoV) und Severe Acute Respiratory Syndrome-Virus (SARS-CoV) gehören. Das epidemische Novel Coronavirus 2019-nCoV ist bisher noch nicht in Menschen festgestellt worden, bis Chinesische Offizielle am 31. Dezember 2019 einen Ausbruch gemeldet haben. Seither sind weltweit 6065 Fälle der 2019-nCoV-Infektion bekannt, 5997 davon in China.

Coronaviren sind zoonotisch. Sie werden von Tieren auf Menschen übertragen. Untersuchungen haben ergeben, dass SARS-CoV von Zibetkatzen auf den Menschen übertragen wurde. MERS-CoV kann von Dromedaren auf Menschen übertragen werden. Es existieren noch mehr Coronaviren, die Tiere infizieren, sich aber noch nicht auf den Menschen übertragen haben.

Die Symptome einer Coronavirus-Infektion sind:

- Fieber

- Husten

- Atemnot

- Atembeschwerden

In schweren Fällen kann eine Infektion mit einem Coronavirus zu einer Lungenentzündung, einem schweren akuten Atemwegssyndrom (SARS), Nierenversagen oder sogar dem Tod führen.

Die Infizierten und die Ausbreitung des Virus

Der WHO sind am 29. Januar 2020 weltweit 6065 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Davon sind 5997 Fälle in China, 68 im Rest der Welt. Laut Datenanalyse der von der John Hopkins University gesammelten Daten sind in Deutschland vier Personen, in Frankreich fünf Personen und in Finnland eine Person mit dem Virus infiziert.

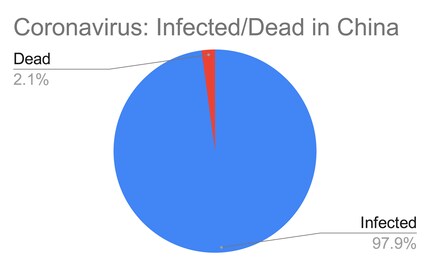

Alle mit dem Coronavirus in Verbindung gebrachten Todesfälle sind in China verzeichnet. Bisher sind das laut WHO 132 Tote. Im Kontext der Infektionen bedeutet das, dass 2.1 Prozent der Infizierten an der Krankheit verstorben sind.

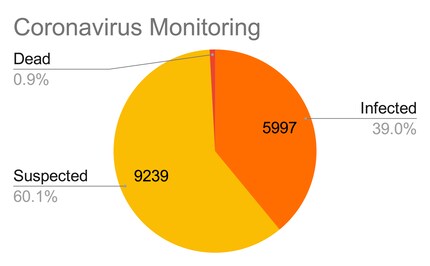

Damit die Situation in Blick bleibt, zeichnet die WHO aber nicht nur Infizierte und Tote auf, sondern auch Verdachtsfälle. Bis zum 29. Januar hat die WHO in China 9239 Verdachtsfälle gemeldet. Heisst: 60.1 Prozent der Personen, bei denen der Verdacht auf das Virus bestand, haben sich als infiziert herausgestellt.

Die Todesrate beträgt in diesem Kontext 0.9 Prozent. An einer Pressekonferenz der WHO hat Journalist Li Zengxin des Wirtschaftsmagazins Caixin Media nach den Charakteristika der Toten gefragt. Haben die Corona-Toten gemeinsame Merkmale?

Die Antwort kommt von Maria van Kerkhove, Leiterin der Outbreak Investigation Task Force und Beraterin bei der WHO:

Basierend auf den Informationen, die wir haben, teilen einige Individuen gewisse Merkmale. Viele von ihnen hatten andere medizinische Probleme und waren fortgeschrittenen Alters. Basierend auf Erfahrungen mit anderen die Atmung betreffenden Pathogenen sind fortgeschrittenes Alter und andere medizinische Probleme bekannte Risikofaktoren für die Entwicklung einer schweren Erkrankung und des Todes.

Menschen, die bei guter Gesundheit sind, haben laut WHO hohe Chancen, das Virus unbeschadet zu überleben.

Der Schutz vor dem Virus

Aber: Die WHO stellt fest, dass die Infektionsrate weltweit «hoch» sei, in China sogar «sehr hoch». Daher ist der Schutz vor dem Virus dann angebracht, wenn du alt und/oder krankheitsanfällig bist oder regelmässig mit Krankheitsanfälligen zu tun hast.

Dazu hat die WHO einen Guide publiziert, in dem Best Practises vermittelt werden. Diese sollen eine Ansteckungsgefahr möglichst klein halten.

- Wasche deine Hände oft mit alkoholbasierten Reinigern oder Seife und Wasser.

- Wenn du niesen musst, dann niese in den gebogenen Ellenbogen oder ein Taschentuch, das du nachher umgehend entsorgst und dir die Hände wäschst.

- Vermeide den Kontakt mit Menschen, die Fieber und Husten haben.

- Wenn du Fieber hast, hustest und Atemschwierigkeiten hast, dann geh früher zum Arzt als üblich und teile ihm oder ihr deine Reise- und Krankheitsgeschichte mit.

- Wenn du offene Märkte in Gegenden besuchst, in denen Fälle des Coronavirus bekannt sind, vermeide den Kontakt mit lebenden Tieren und Oberflächen, die mit lebenden Tieren in Kontakt gekommen sind.

- Meide den Verzehr von rohem oder unterkochtem Fleisch und anderen Tierprodukten.

- Behandle rohes Fleisch, Milch oder Innereien mit Vorsicht.

- Vermeide die Kontamination von rohem Fleisch mit anderen Nahrungsmitteln.

Bemerkenswert: In diesem Guide werden die in Asien verbreiteten Gesichtsmasken nicht erwähnt. Diese werden aber im Dokument mit dem Titel «Advice on the use of masks the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak» – «Ratschläge zur Benutzung von Masken in der Gesellschaft unter Bedingungen der Heimpflege und des Gesundheitswesens im Kontext des Ausbruchs des Novel Coronavirus (2019-nCoV)» – angesprochen. Darin wird Menschen in der Medizin- und Pflegebranche geraten, sich nicht alleine auf die Maske zu verlassen.

Eine medizinische Maske ist eine der Präventionsmethoden, die die Ausbreitung von gewissen Atemwegserkrankungen, inklusive 2019-nCoV, in betroffenen Gebieten verhindern sollen. Die alleinige Nutzung einer Maske reicht nicht aus, um ein adäquates Ausmass an Schutz zu bieten. Andere relevante Massnahmen sollten getroffen werden. Wenn Masken verwendet werden sollen, sollte die Massnahme mit Handhygiene und anderen Massnahmen der Infektionsprävention und -kontrolle kombiniert werden, um Mensch-zu-Mensch-Übertragungen zu verhindern.

Medienkompetenz: Schutz vor der Angst

Warum also explodieren trotz dieser optimistischen Fakten die Verkäufe von Atemschutzmasken sogar hierzulande? Antwort: Mit der Berichterstattung über eine Epidemie tragen Zeitungen und Fernsehsender nicht nur der Informationspflicht Rechnung, sondern auch der Unterhaltung. So eine Epidemie ist sexy – aus Mediensicht.

Der geneigte Leser lebt dieser Tage im Medienüberfluss, weshalb jedes Medium um deine Aufmerksamkeit buhlen muss. Wir von Galaxus übrigens auch. Denn eine der vom ehemaligen Guardian-Redaktor Tim Radford festgelegten Regeln für den einfachen Schreiberling besagt, dass «keiner deinen Dreck lesen muss» – Regel #6, übrigens. Die Pendler in der S5 am Morgen werden nicht gezwungen, etwas zu lesen. Nichts schickt sie schneller in Richtung Instagram als langweilige News. «Langweilig» in diesem Kontext hat mit dem Sensationalismus zu tun, sprich der Gier nach Superlativen der Leser. Darum werden Titel gerne reisserisch gesetzt und aufgebauscht.

Schlagzeilen wie «Neues Virus ist Schuld an mysteriöser Krankheit», «So gefährlich ist das Coronavirus», «Hier werden Städte in China abgeriegelt» oder «Huang (23) hat das Coronavirus überlebt» klingen wesentlich attraktiver als «Schweiz ist sehr gut aufs Coronavirus vorbereitet» oder «Zürcher Triemlispital gibt Entwarnung». Bei der kritischen Betrachtung dieser Artikel sind mir einige Dinge aufgefallen.

- Die URL zu «Neues Virus ist Schuld an mysteriöser Krankheit» lautet https://www.20min.ch/wissen/gesundheit/story/Neues-Virus-ist-Schuld-an-Lungenkrankheit-13009101. Der Ursprungstitel des Artikels hat also von einer «Lungenkrankheit» gesprochen, nicht von «mysteriöser Krankheit». Da hat jemand den Titel geschärft, damit er mehr in Richtung Sensation und Clickbait geht.

- Im Artikel «Huang (23) hat das Coronavirus überlebt» wird der erste medial bekannte Fall eines Überlebenden dokumentiert, nicht der erste Überlebende generell. Alleine für sich klingt der Artikel so, als ob alle anderen an der Krankheit gestorben wären. Huang ist der einzige, der es geschafft hat. John Hopkins spricht von über 130 Geheilten, die Dunkelziffer derer, die die 2019-nCoV-Infektion als eine Art Grippe erleben, dürfte wesentlich höher sein. Die Quelle der Story scheint übrigens ein Video auf einem chinesischen sozialen Netzwerk zu sein.

Es gibt eine Geschichte aus der heutigen Ausgabe der Gratiszeitung 20 Minuten, die den Sensationalismus am besten beschreibt. Im Interview mit der Studentin Fabienne Blaser unter dem Titel «Leute haben Angst vor meiner Rückkehr» erzählt Fabienne von ihrem Leben in Wuhan, der «Hot Zone» des Coronavirus. In der Stadt, die grösser ist als die Schweiz, leben 11 Millionen Menschen. Im Lead schreibt 20 Minuten «Sie erzählt, wie die Versorgung mit Lebensmitteln funktioniert...». Die einfache Antwort: Pizzalieferservice und Co. «Ich bleibe drinnen und nutze die Lieferdienste, die mit Elektrorollern unterwegs sind», gibt Fabienne an. Auch, weil die Läden auf dem Campus geschlossen sind. Der Rest des Interviews beschreibt ein Leben in einer Stadt, die pausiert. Was durch Zuspitzungen und dramatischen Vereinfachungen der Journalisten bestmöglich aufgebauscht wird: Fabienne ist gelangweilt und kommt demnächst nach Hause.

Ein gutes Beispiel für die Zuspitzung und Tendenz der Medien in Bezug auf Infektionskrankheiten liefert der britische Comedian Russell Howard, der die Berichterstattung zu Ebola in England und den USA verglichen hat.

Heisst das, dass keine Gefahr droht? Nein. Aber in heillose Panik auszubrechen ob ein paar sensationalistischen Artikeln, ist vermessen.

Medienkompetenz: Kontext ist wichtig

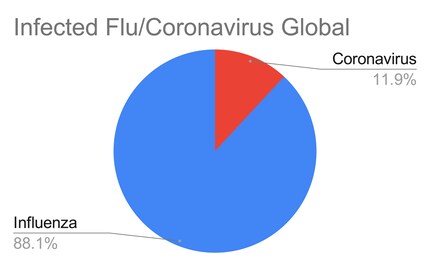

Die Daten sprechen eine eindeutige Sprache. Im Vergleich mit Influenza – der normalen Grippe – ist das Coronavirus vergleichsweise harmlos. Die WHO überwacht die Grippe stetig. In den vergangenen Wochen hat die WHO 44 481 Fälle der Grippe festgestellt. Coronavirus: 6065.

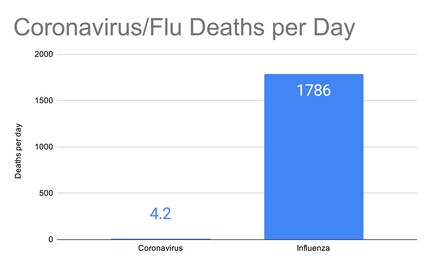

Die Anzahl der Todesfälle der Grippe ist nicht bekannt. Aber die WHO ist im Dezember 2017 von 290 000 bis 650 000 Grippetoten pro Jahr ausgegangen. Das entspricht zwischen 5576 und 12 500 Toten pro Woche oder zwischen 715 und 1786 Toten pro Tag. Seit das Coronavirus am 31. Dezember 2019 überwacht wird, sind 31 Tage vergangen. Bei den 132 Corona-Todesfällen bedeutet das 4.2, also 5, Tote pro Tag.

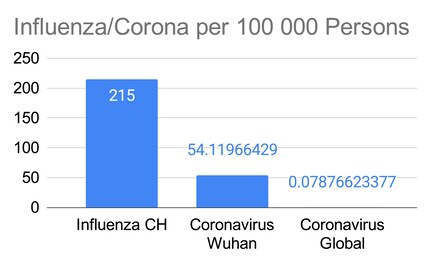

Dennoch wird die Grippe kaum mehr erwähnt. 20 Minuten adressiert die Grippe-Epidemie in der Schweiz einmal am 15. Januar 2020 im Artikel «Grippewelle rollt über die Schweiz». Die Zeitung beruft sich auf einen Bericht des Bundesamts für Gesundheit, in dem 215 «grippeähnliche Erkrankungen» pro 100 000 Personen in der Schweiz gemeldet wurden. Zum Vergleich: In Wuhan leben 11 081 000 Menschen. Davon sind 5997 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht einer Infektionsrate von aufgerundet 55 Personen pro 100 000 Personen. Weltweit hat das Coronavirus eine Infektionszahl von 0.08 Personen pro 100 000 Personen, basierend auf einer Weltbevölkerung von 7.7 Milliarden Menschen.

Der Rummel um das Coronavirus ist, zumindest in der Schweiz, nicht viel mehr als eine Überrepräsentation des Themas in den Medien. In diesem Artikel habe ich 20 Minuten als Beispiel verwendet. Das soll nicht heissen, dass 20 Minuten die einzige Publikation ist, die das Thema zugunsten der Leserzahlen ausschlachtet. Es werden überall Geschichten so zugespitzt, dass sie die Realität der Krankheit verzerren.

Solltest du trotzdem vorsichtig sein? Ja, denn die Grippe-Saison ist im Gange und die Schutzmethoden gegen 2019-nCoV helfen auch dort. Die Wahrscheinlichkeit, dass du am Coronavirus erkrankst, ist klein. Die Wahrscheinlichkeit von schlimmen Folgen oder gar dem Tod, ist verschwindend klein. Zumindest in der Schweiz. Solltest du eine Grippe haben, bleib zu Hause und kurier dich aus. Wenn du Atemnot hast, geh lieber früher zum Arzt als später.

Apokalyptische Zustände sind nicht zu erwarten.

Bilder von Städten in diesem Artikel stammen von Instagram User pandasquirrel. Sie hat die Fotos am 28. Januar 2020 in China aufgenommen.

Journalist. Autor. Hacker. Ich bin Geschichtenerzähler und suche Grenzen, Geheimnisse und Tabus. Ich dokumentiere die Welt, schwarz auf weiss. Nicht, weil ich kann, sondern weil ich nicht anders kann.

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen